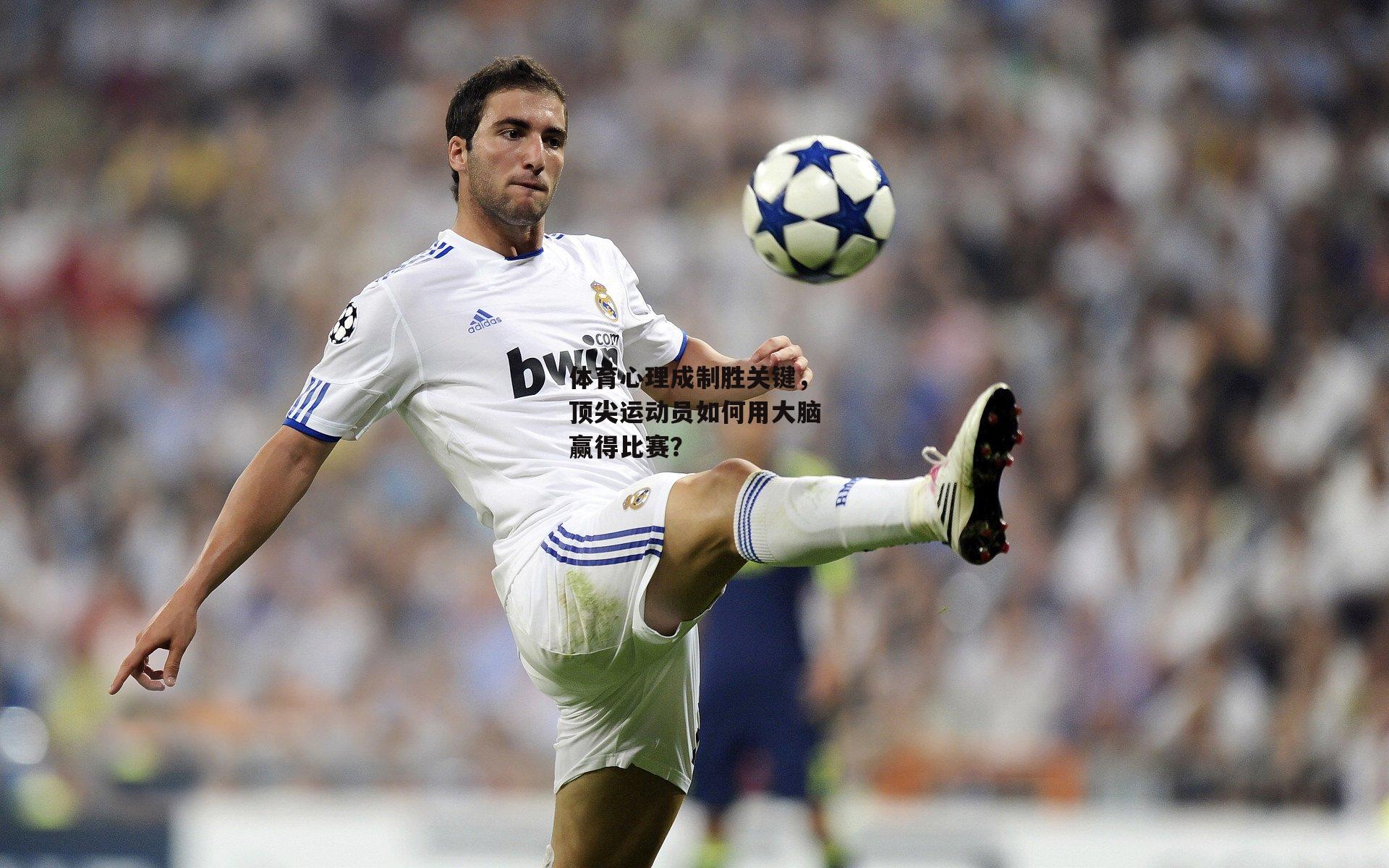

在竞技体育的赛场上,胜负往往取决于毫厘之间,当运动员的身体素质和技术水平趋于接近时,心理因素便成为决定比赛走向的隐形推手,近年来,体育心理学的研究与应用逐渐从幕后走向台前,成为职业运动员、教练团队乃至业余爱好者关注的焦点,从奥运冠军到校园联赛,心理训练的价值正被重新定义——它不仅是应对压力的工具,更是提升表现的核心竞争力。

第一部分:体育心理的崛起——从边缘到主流

过去,体育训练的重心几乎完全集中在体能和技术层面,心理因素常被视为“软实力”甚至被忽略,随着科学研究的深入,这一观念被彻底颠覆。

案例1:网球名将的“心理战”

在2023年温网决赛中,某顶尖选手在决胜盘1-4落后的情况下实现逆转,赛后采访中,她坦言:“我不断告诉自己‘一分一分打’,心理教练教我的呼吸技巧让我稳住了节奏。”这种“分点聚焦”策略正是体育心理学中“注意控制理论”的实践。

案例2:NBA球队的“正念训练”

一支多次夺冠的NBA球队近年来引入正念冥想课程,球员在高压比赛中失误率下降12%,球队经理表示:“心理韧性让我们在第四节依然保持冷静。”

第二部分杏彩体育官网:心理训练的科学基础

体育心理学的核心在于通过科学方法优化运动员的认知与情绪状态,主要涵盖以下领域:

-

压力管理

- 生理调控:通过呼吸训练降低皮质醇水平,延缓疲劳感。

- 认知重构:将“紧张”重新定义为“兴奋”,提升临场发挥(如“逆转思维”应用于射击运动员)。

-

注意力控制

研究显示,顶尖运动员在比赛中注意力集中时长可达普通人的3倍,通过“情境模拟训练”强化抗干扰能力。

-

自信心培养

采用“成功意象法”(如可视化技术),体操运动员在脑海中反复演练动作,实际完成度提高20%。

第三部分:从职业到校园——心理训练的普及化

体育心理的应用已超越职业赛场,深入青少年体育教育。

校园体育的变革

某省中学生篮球联赛引入“心理韧性评估”,教练团队发现,经过8周心理干预的球队,关键球命中率提升9%,一名高中生球员表示:“以前罚球时手会抖,现在我会先默念‘流程’,就像训练时一样。”

业余运动员的福音

马拉松爱好者通过APP进行心理训练课程,完赛率提高15%,一位跑者分享:杏彩体育“‘分段目标法’让我不再被42公里吓倒。”

第四部分:争议与挑战

尽管体育心理学成果显著,仍面临质疑:

- 过度依赖风险:部分教练认为心理训练可能削弱运动员的“本能反应”。

- 个体差异难题:同一方法对不同人格特质(如内向型与外向型)效果迥异。

对此,学界提出杏彩体育“个性化心理方案”,结合生物反馈技术(如心率变异性监测)动态调整策略。

第五部分:未来展望——科技与心理的融合

人工智能正成为体育心理的新工具:

- 虚拟现实(VR)训练:足球守门员通过VR模拟点球场景,反应速度提升18%。

- 大数据分析:通过追踪运动员的微表情和语音语调,预判心理状态并实时干预。

国际奥委会已宣布,将在2026年青冬奥会试点“智能心理教练系统”,标志着这一领域的全球化进程。

当体育竞技的边界被不断推向极限,心理层面的较量已成为新的赛场,从职业选手到普通爱好者,科学的心理训练不仅改变了比赛结果,更重塑了人们对“胜利”的理解——它不仅是身体的对抗,更是心智的超越,正如一位运动心理学家所言:“最强的肌肉,永远是我们的大脑。”